住まいの顔 表札の豆知識

お客様が訪ねてきた時、 最初に目にするのが「表札」。 その家を表す「顔」のような 存在と言って良いでしょう。ところが、 日本での「表札」の歴史は100年程で、 実はそれほど古い習慣ではありません。 今回は「表札」についての 豆知識を紹介いたします。

お客様が訪ねてきた時、 最初に目にするのが「表札」。 その家を表す「顔」のような 存在と言って良いでしょう。ところが、 日本での「表札」の歴史は100年程で、 実はそれほど古い習慣ではありません。 今回は「表札」についての 豆知識を紹介いたします。

【01】表札と名字の関係

表札の歴史には、名字が深く関わっています。明治時代より前、庶民はそもそも名字を持ってなく、明治3年(1870年)の平民苗字許可令で使用が許され、明治8年(1875年)の平民苗字必称義務令によって、全国民に名字を持つことが義務化されました。実際に表札を掲げるようになったのは、大正12年(1923年)の関東大震災以後。家屋が倒壊し、同じ場所に再び建てられるとは限らなかったので、誰がどこに移転したのかわかるよう首都圏を中心に表札を掲げる習慣が広まったそうです。

【02】さらに歴史を遡ると

天長10年(833年)の「令義解」(りょうのぎげ)により市で商標を掲げるよう義務付けられ、その後、安土桃山時代から江戸時代にかけて屋号を看板として表す習慣が定着し、「看板」が「家に名前を表記する」文化の元になったといわれています。もともと名字を持っていた武家も、江戸ではほぼ表札を掲げていませんでしたが、全国の大名が蔵屋敷を持つ大阪では大振りな看板が掲げられ、その名残りで現在も関西の表札は、関東よりも大きめの規格サイズになっているそうです。

【03】海外で「表札」は?

韓国やタイなどを除き、海外のほとんどの国では表札を掲げる習慣はありません。家ごとの住所が明確にわかれば必ずしも名前を掲げる必要はなく、主に防犯上の見地から明記しないことが一般的です。アメリカやイギリスでは、公的機関から付与されるハウスナンバー(住宅番号)を掲げることが表札の代わりになっています。この番号は家自体に付けられ、居住者が変わってもそのままです。日本の表札は、世界的には珍しい習慣なのかもしれません。

【04】近頃の表札事情

日本でも最近は海外同様、防犯上の理由で表札を掲げない家も増えています。一方で、表札が無いと配達物に誤配が生じたり、空き家と思われ荒らされる等のトラブルにも繋がりかねません。いずれにしても個人情報の観点から家族全員のフルネームを表記するのは避けた方が良いでしょう。表札は地域の一員の証明であり、そこに住む人の個性の表れ。近年は、形状や素材もバラエティー豊かに販売されています。表札を掲げると決めたら楽しんで選びましょう。「家さがし」巻頭特集

-

2024/07/04 手抜きではなく効率化 家事時短のこつ

-

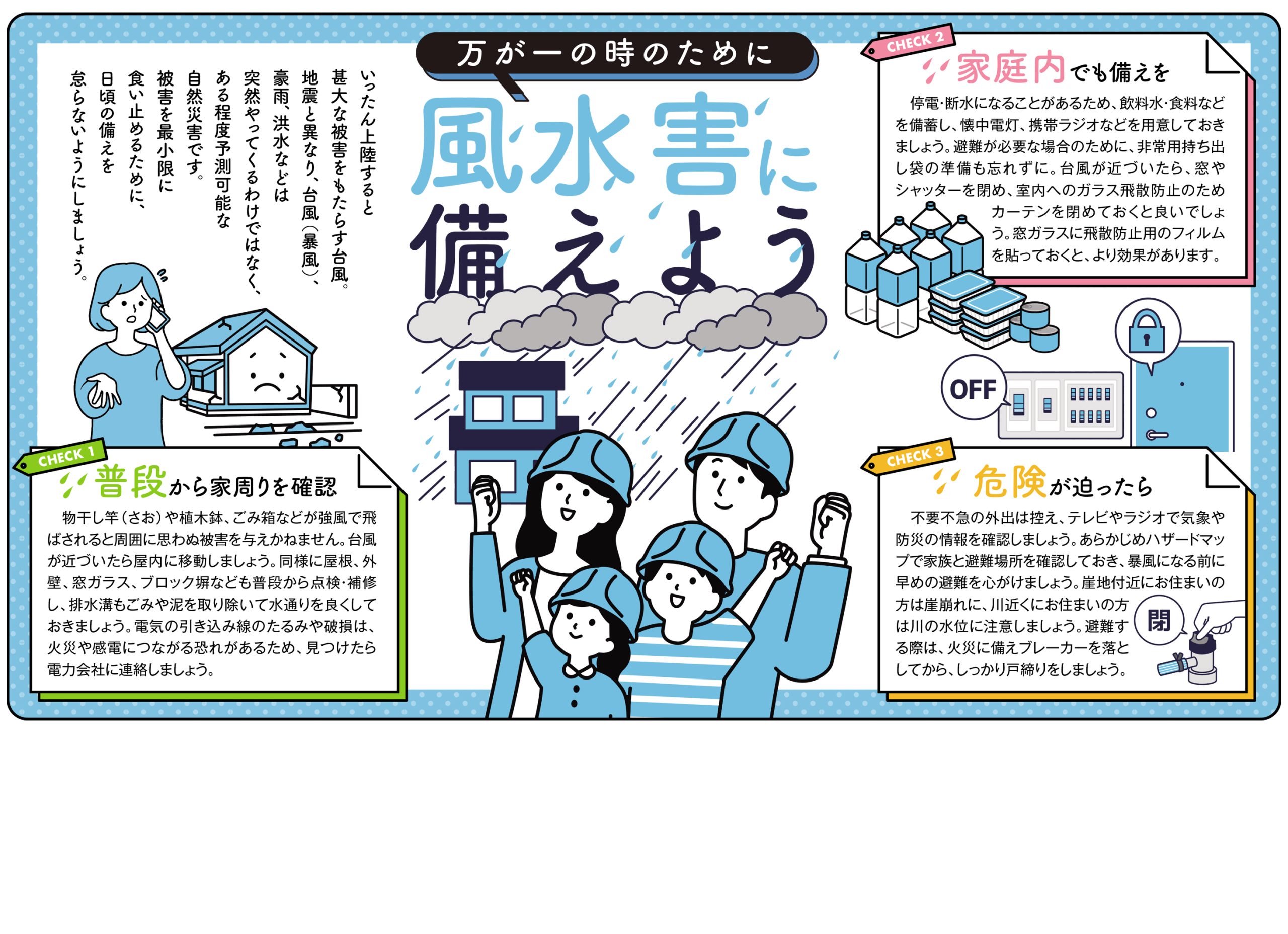

2024/06/01 万が一の時のために 風水害に備えよう

-

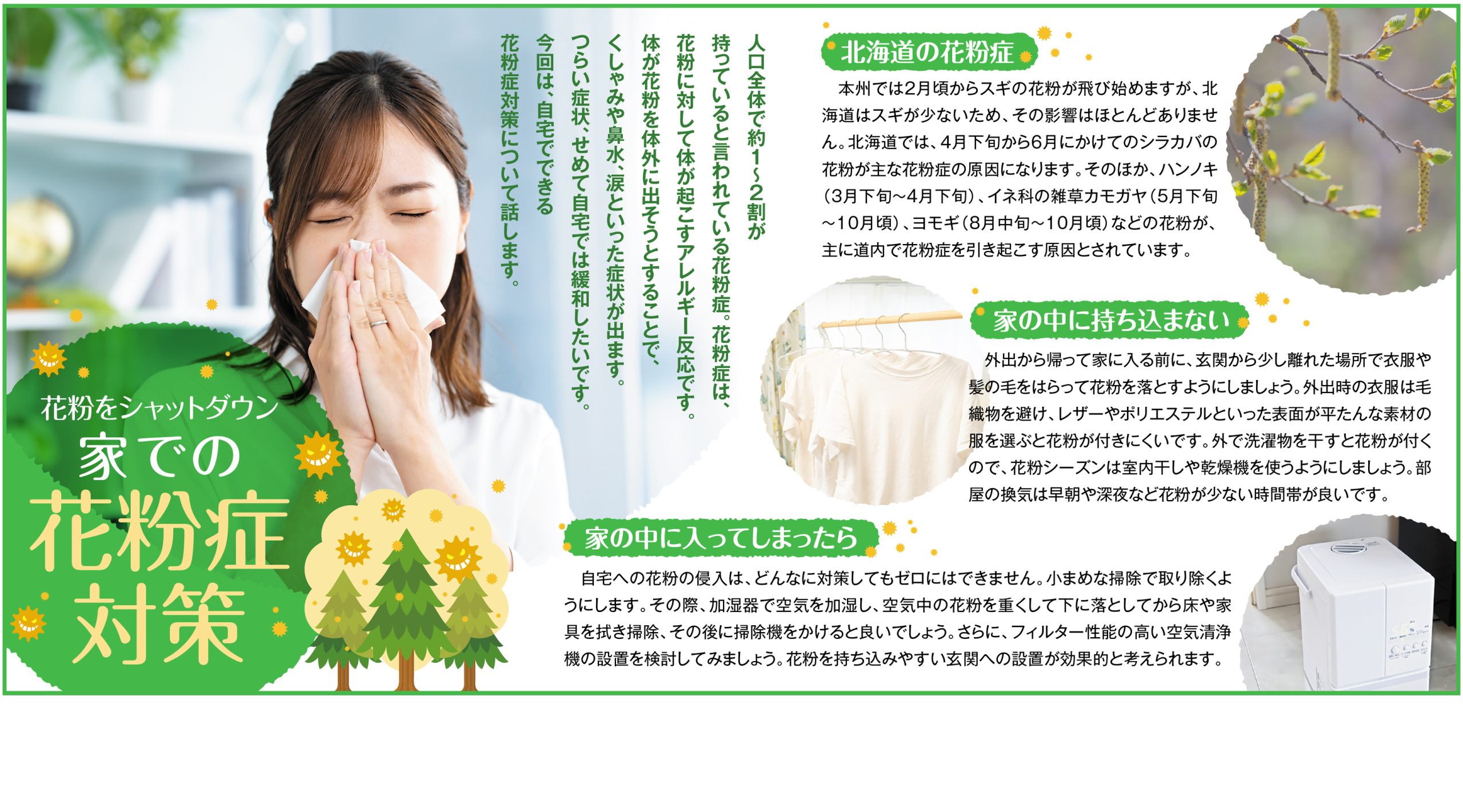

2024/04/20 花粉をシャットダウン 家での花粉症対策

-

2024/03/16 賃貸住宅における 退去時費用などのトラブルについて

-

2024/02/17 おしゃれで機能的 門柱(もんちゅう)の魅力

-

2024/01/20 家さがし1月の読者プレゼント

-

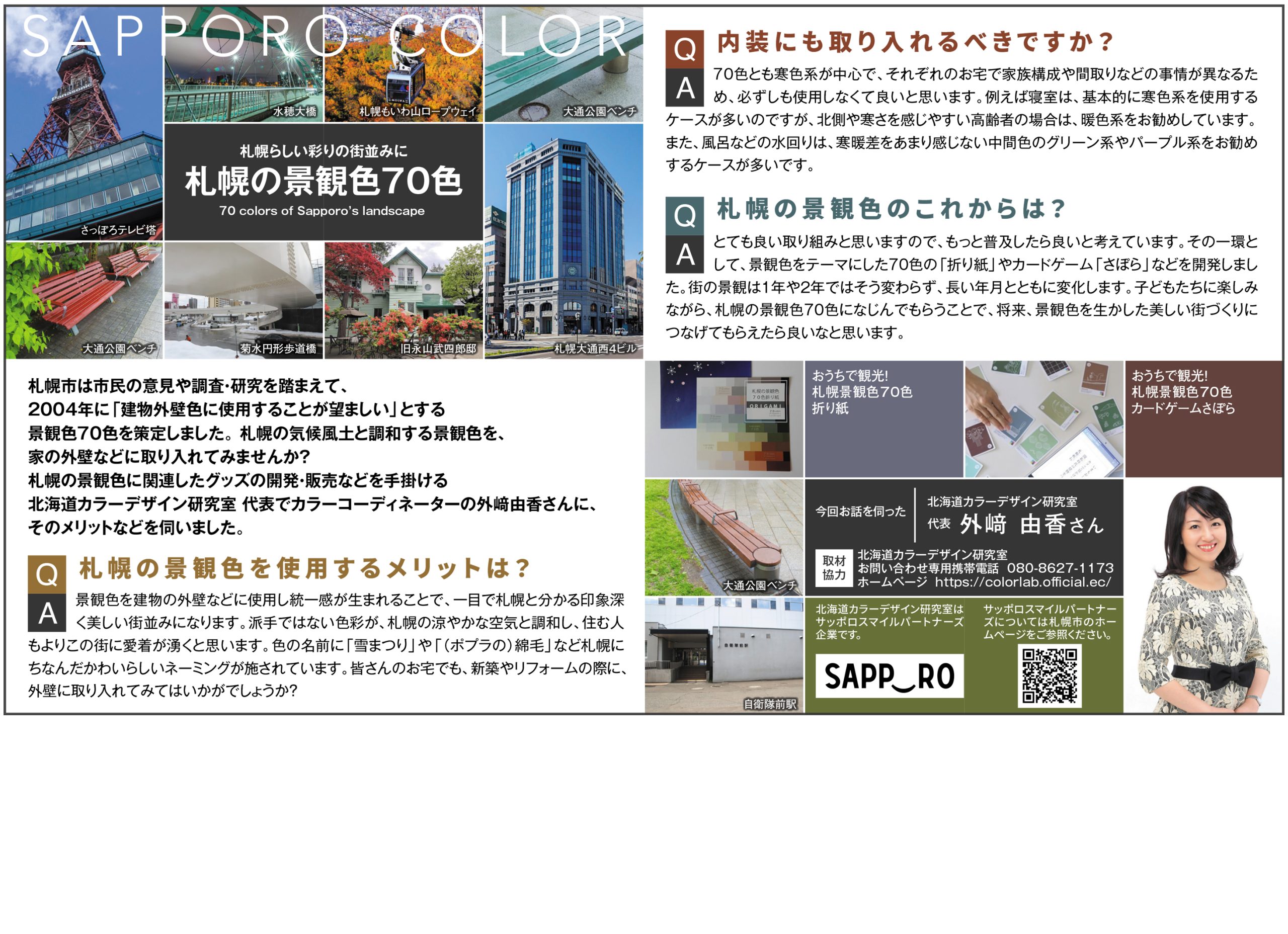

2023/12/02 札幌らしい彩りの街並みに 札幌の景観色70色

-

2023/11/18 何が違うの? バルコニー ベランダ テラス

-

2023/11/03 今、ひそかなブーム? 平屋

-

2023/10/21 とっておきの時間 読書を楽しむ空間づくり